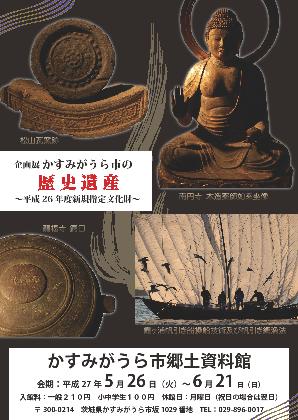

企画展1「かすみがうら市の歴史遺産-新規指定文化財-」

※こちらの企画展は終了しました。(掲載内容は開催当時のものです。)

会期

平成27年5月26日~平成27年6月21日

かすみがうら市では、今年3月2日付けで新たに下記4件を指定文化財に認定しました。

- 龍福寺所蔵の鰐口

- 南円寺所蔵の木造薬師如来坐像

- 松山瓦窯跡

- 霞ヶ浦帆引き船操船技術及び帆引き網漁法

上記の4件を一同に展示紹介します。

今回の展示風景

ごあいさつ

深谷村の細野冉兵衛は、土浦藩東部の名主総代として活躍した江戸時代の人物です。

農民に理解が深く、農村において徳をもって対応する姿勢は、土浦藩主の目にも留まるようになりました。文政5年に起こった土浦藩領出羽国村山郡の百姓一揆の際は、藩庁から鎮撫の命が冉兵衛に下り、その威と徳をもって見事に一揆を鎮め、更に名声を高めました。その後、天保5年の志戸﨑騒動の際には、農民の味方で行動したばかりに土浦藩の役人に背いたことになり入牢され、ついに牢死してしまいましたが、葬儀は冉兵衛の功績を知る人で盛大に行われました。以後、冉兵衛のことは、土浦藩東部の村々人々に「義民 冉兵衛」として崇め讃えられ、代々語り継がれる人物となっています。

展示資料をチラ見せ!!

今回の展示資料について少しだけご紹介します。これを見て少しでも興味が出たら、是非資料館にお越しください!!

ここで問題です!これは鰐口(わにぐち)という仏具の一つなのですが、これはどのように使われるでしょう?答えは次の写真をご覧ください!

ヒント:みなさんも神社仏閣で一度は見たり、触れたりしたことがあるかもしれません!

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

正解は、神社仏閣に参拝した時に縄を振って音を鳴らす時に使います!

名前の由来は大きく開いた口に由来するそうです。

でも、鰐口の形を見ると、ワニというよりカエルのように見えます

仏像の特徴の一つとして、パンチパーマのような髪型の事を螺髪(らほつ)と呼びます。

螺髪は知恵の象徴であり仏像によってその数は違うそうです。そして、悟りを開いた仏の特徴を表しているので、如来像だけの特徴になります。

仏像の何気ない特徴の一つ一つに個性が見られとても面白いですね!

これは松山瓦窯跡から見つかった、奈良時代に作られた瓦の一つです。

写真からも見てわかるように、模様が付けられています。

こんな瓦を造る事が出来る人は現代でいうところの匠だったのではないでしょうか?

これは帆引き船の写真になります。

帆引き船は風の力で船を動かし漁をします。それまでは艪(ろ)や棹(さお)を使い船を動かしていたので、漁場へ行くだけでも一苦労でした。

私自身棹で船を操舵した事が一度だけありますが、馴れない棹の使い方や力の使い方に四苦八苦しました

「棹さし三年 艪は三月」という言葉があるように棹を巧みに使いこなすには、長い期間が掛りそうです

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはかすみがうら市歴史博物館です。

〒300-0214 かすみがうら市坂1029-1

電話番号:029-896-0017 ファクス番号:029-896-1168

アンケート

かすみがうら市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

- 2017年9月21日17時45分

- 印刷する